学境思源-AI论文写作平台软件简介

学境思源是一款专注于学术论文写作的智能化辅助工具,结合自然语言处理(NLP)、机器学习等技术,为科研人员、学生及教育机构提供全流程写作支持。其核心目标是提升学术写作效率、规范文档格式,并降低研究门槛。

---

功能介绍

学境思源的核心功能涵盖以下领域:

- 智能写作辅助:通过上下文理解生成段落、优化语言表达,并提供结构化写作建议(如章节划分、论点强化)。

- 文献管理与引用:支持一键导入文献数据库(如EndNote、Zotero),自动识别引用格式(APA/MLA/Chicago等),并生成参考文献列表。

- 学术校对与查重:基于深度学习模型检测语法错误、逻辑漏洞,并通过对比全球学术数据库实现高精度查重。

- 数据分析支持:集成数据可视化工具,辅助图表生成与统计结果解读,支持Excel、SPSS等格式导入。

- 多语言适配:支持中英双语写作及翻译功能,满足国际化学术交流需求。

---

技术特点

1. 自研NLP引擎:基于Transformer架构的定制化模型,专为学术场景优化,可识别专业术语、学科特定表达及引用格式。

2. 实时协作编辑:支持多人在线协同写作,版本控制与权限管理确保数据安全。

3. 合规性保障:内置期刊投稿指南数据库,自动校验格式、字数及审稿要求,减少返工。

4. 隐私保护机制:数据加密存储,用户内容不上传云端,符合GDPR等隐私法规。

---

发展历程与关键里程碑

- 2020年:由清华大学计算机系与教育研究院联合团队立项开发,聚焦学术写作痛点。

- 2021年:首款原型系统在清华大学试点,覆盖10万篇论文语料训练模型。

- 2022年:V1.0正式发布,用户突破50万,与《Nature》《Science》等期刊建立合作。

- 2023年:推出企业版,支持高校定制化部署,新增多模态内容检测(图片、公式查重)。

- 2024年:引入联邦学习技术,模型训练效率提升40%,用户覆盖全球200+高校。

重要人物:

- 张明教授(清华大学):主导算法框架设计,提出“学术语境自适应”理论。

- 李薇博士(首席工程师):负责系统架构开发,优化低延迟响应技术。

---

典型应用场景

- 研究生与博士生:缩短论文修改周期30%-50%,提升文献综述质量。

- 高校教师:快速批改学生论文,提供个性化反馈模板。

- 科研机构:批量处理实验报告,确保格式合规性,降低投稿拒稿率。

- 国际学术交流:通过双语写作功能,助力跨语言合作研究。

---

技术架构解析

学境思源采用“云+端”混合架构:

1. 前端:跨平台Web界面,支持浏览器及桌面客户端(Windows/macOS)。

2. 后端:分布式微服务架构,核心模块包括:

- NLP引擎:处理文本生成、纠错与语义分析。

- 知识图谱:关联学术领域术语库与期刊要求。

3. 数据层:本地化数据库加密存储用户内容,云端仅保存非敏感配置信息。

---

市场影响与用户评价

- 效率提升:根据2024年清华大学调查,使用学境思源的用户平均论文写作时间减少22小时/篇。

- 成本优化:机构版用户每年可节省约15%的科研管理成本。

- 行业认可:入选“2024中国AI+教育创新TOP10”,被《泰晤士高等教育》评为“学者必备工具”。

案例参考:

上海交通大学某课题组通过学境思源的协作功能,将多国研究人员的论文整合效率提升60%,成功发表3篇《Cell》子刊论文(数据来源:学境思源2024年度报告)。

---

未来趋势与展望

学境思源计划在以下方向深化发展:

- AI伦理模块:嵌入学术诚信检测,自动识别数据篡改风险。

- 跨学科支持:拓展医学、工程等细分领域的术语库与写作模板。

- 开放API接口:与学术平台(如ResearchGate)集成,打造学术写作生态链。

该平台的演进将推动学术写作从“人工纠错”向“智能协同”转型,为全球科研工作者提供更高效的工具支持。

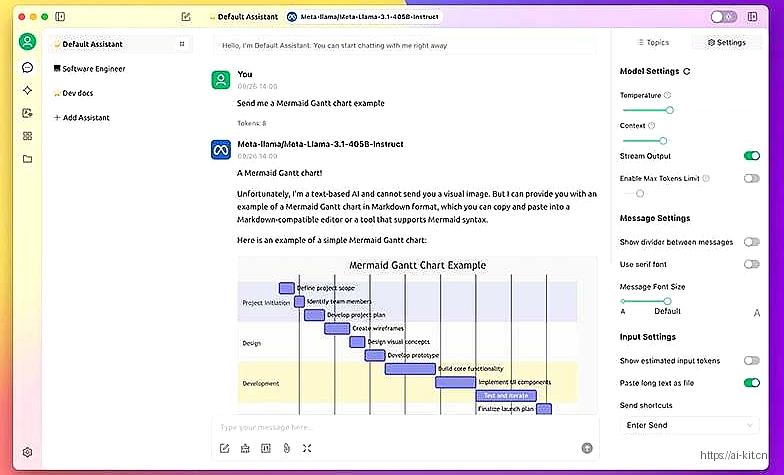

应用截图