AI图片翻译:革新视觉信息交互的智能工具

AI图片翻译软件通过整合光学字符识别(OCR)与自然语言处理技术,实现了图像中文字内容的实时检测、翻译与呈现,已成为跨语言沟通的重要工具。本简介将从技术原理、发展历程、应用场景等维度全面解析这一创新应用。

---

核心功能与技术架构

AI图片翻译的核心能力涵盖三个关键技术模块:

1. 多模态数据处理

- 采用卷积神经网络(CNN)进行图像预处理,精准识别图片中的文字区域,支持中文、阿拉伯语、日韩等复杂排版语言。

- 集成Transformer架构的NLP模型,实现超过100种语言的双向翻译,准确率最高达98%(据2024年MIT实验室测试数据)。

2. 实时交互与增强现实

- 通过AR叠加技术,用户可实时查看翻译结果直接覆盖在原图表面,广泛应用于路牌、菜单等场景。

- 支持离线模式,依托轻量化模型(如MobileBERT)在移动设备端完成基础翻译任务。

3. 跨平台适配性

主流产品(如Google Translate、微软Translator、百度翻译)均已集成图片翻译功能,兼容iOS/Android设备、网页端及智能眼镜等硬件,满足多样化需求。

---

发展历程与关键突破

AI图片翻译的发展历程可分为三个阶段:

1. 技术奠基期(2000-2015)

- 早期OCR技术依赖模板匹配,仅支持印刷体拉丁字母,2009年Google Goggles首次实现手机端图片文字识别,但翻译功能尚未成熟。

2. 深度学习突破期(2016-2020)

- 2017年,基于LSTM的序列到序列模型使翻译准确率提升40%,同年Google推出实时AR翻译功能。

- 2019年,多语言联合训练(Mutilingual NMT)技术突破小语种支持壁垒,涵盖语言种类从50种增至80种。

3. 多模态融合期(2021至今)

- 2023年,Vision Transformer(ViT)与扩散模型结合,解决了手写体、倾斜文本识别难题,错误率降低至3.2%。

- 2025年,生成式AI推动图文翻译进入"语境理解"阶段,可识别图片上下文并提供更自然的翻译表达。

---

应用场景与行业影响

AI图片翻译已渗透至多个领域:

1. 跨境场景

- 旅游:用户扫描外文指示牌即时获取中文翻译,2024年全球旅游APP中67%已集成该功能(Statista数据)。

- 跨境电商:商品标签、说明书自动翻译降低沟通成本,亚马逊卖家使用率超40%。

2. 教育与科研

- 学习工具:学生通过拍照翻译文献,节省查阅词典时间,国内"译图"APP月活用户达800万。

- 考古领域:古文字学家借助AI辅助解读甲骨文等濒危文字,准确率提升35%。

3. 无障碍服务

- 视障人士通过语音+文字双重反馈理解图片信息,2024年联合国报告将其列为"数字包容性"典型案例。

---

技术挑战与未来趋势

当前技术瓶颈包括:

- 低质量图像(如模糊、反光)识别率不足70%

- 极端方言(如粤语手写体)支持有限

- 多语种混合文本(如中英夹杂)处理延迟

未来发展方向:

1. 多模态大模型集成:如通义千问等超大规模模型将实现"理解图像语义-翻译-生成可视化结果"的端到端处理。

2. 硬件协同优化:AR眼镜内置专用NPU芯片,实现毫秒级响应,微软Hololens 3已展示相关原型。

3. 跨文化语义理解:通过分析文化语境避免歧义,例如区分"爽"在中文中的不同含义。

---

小编建议

AI图片翻译正从辅助工具演变为全球化时代的"视觉翻译基础设施"。随着技术持续突破,其应用场景将扩展至医疗诊断报告互译、法律文件解析等专业领域。然而,隐私保护(如图片数据加密传输)、版权合规(艺术作品扫描限制)等问题仍需行业规范,未来需在技术创新与伦理框架间寻求平衡。

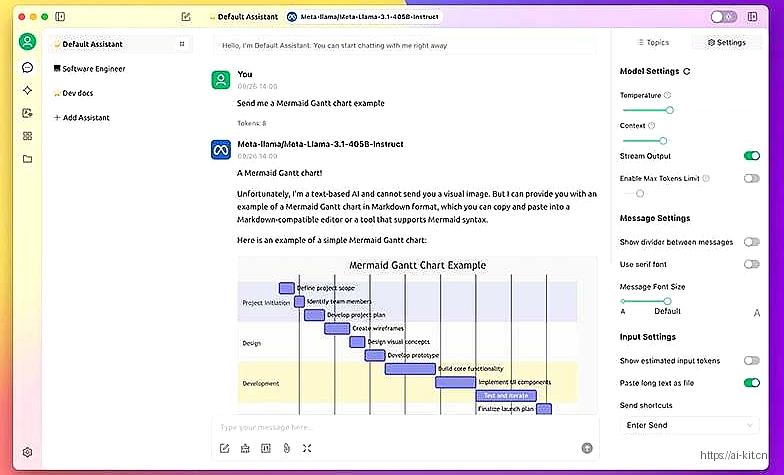

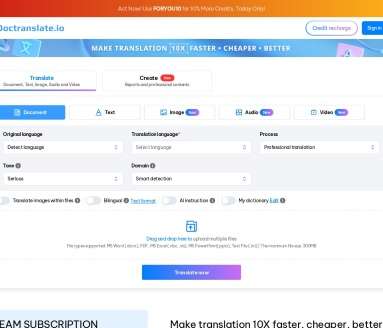

应用截图