百度输入法:AI赋能的智能输入体验

百度输入法自2010年推出以来,始终以技术创新为核心驱动力,通过深度整合AI技术,逐渐从传统工具升级为智能输入领域的标杆产品。其“超会写”的核心功能,依托自然语言处理、机器学习等技术,为用户提供了高效、精准的输入体验。本文将从功能特性、技术架构、发展历程及市场影响等方面展开介绍。

---

核心功能:AI驱动的智能写作助手

百度输入法的AI能力集中体现在以下方面:智能预测、语音输入、写作辅助及个性化适配:

1. 智能预测与候选推荐

通过分析用户历史输入习惯和语境,AI模型能实时预测用户意图,提供精准的候选词推荐。例如,在输入“今天天气”时,系统可能优先推荐“很好”“不错”等符合日常交流的表达,准确率已提升至98%以上(数据基于百度2023年内部测试)。

2. 语音输入与实时转写

支持多场景下的语音识别,包括普通话、方言及外语。其AI模型可识别超过20种方言(如粤语、四川话),并支持中英混合输入,语音输入速度达400字/分钟,准确率超过95%。

3. 写作辅助功能

针对文档、邮件等场景,AI提供智能补全、语法纠错及模板推荐。例如,用户输入“小编建议会议要点”时,系统可自动生成结构化框架或推荐常用句式,显著提升创作效率。

4. 个性化适配

基于用户长期使用数据,AI动态调整推荐策略。例如,职场用户可能更多看到专业术语推荐,而学生用户则偏好网络流行语。

---

技术解析:深度学习与NLP的协同

百度输入法的技术架构以端到端深度学习框架为基础,结合了以下核心模块:

- 语音识别(ASR):采用混合模型(RNN+Transformer),在嘈杂环境中仍能保持高准确率。2022年引入的“端到端语音自适应技术”使方言识别准确率提升20%。

- 自然语言处理(NLP):利用百度飞桨平台,通过大规模语料训练优化文本生成和纠错能力。例如,输入法内置的“智能纠错”模块能检测并修正超过90%的常见语法错误。

- 实时交互优化:通过轻量化模型部署,确保在移动端的低延迟响应,端到端延迟控制在0.2秒以内。

---

发展历程:从工具到AI生态的跨越

百度输入法的发展历程可分为三个关键阶段:

1. 2010-2016:基础功能构建期

作为百度首款输入法,初期以皮肤定制和词库扩展为核心,用户量突破1亿。

2. 2017-2020:AI技术融合期

- 2017年首次引入语音识别,支持中文普通话输入。

- 2019年推出“智能预测”功能,用户留存率提升30%。

- 2020年上线“写作助手”,首次将NLP技术应用于输入场景。

3. 2021至今:生态化与国际化

- 2021年支持多语言互译,覆盖英语、日语等10+语言。

- 2023年推出“个性化键盘”功能,用户可自定义主题和手势操作。

- 截至2025年,全球累计用户超6亿,日均交互次数达150亿次。

---

应用场景与市场影响

百度输入法凭借AI能力,在多个场景中实现了差异化应用:

- 商务办公:智能模板推荐和语法纠错功能,使会议记录效率提升50%。

- 在线教育:支持多语言输入及方言转写,助力教学场景的实时沟通。

- 泛娱乐领域:通过预测用户兴趣词汇,优化直播、游戏等场景的输入体验。

市场数据显示,百度输入法在安卓端市场份额长期稳居前三,2024年Q3数据显示其DAU(日活跃用户)达1.8亿,远超同类竞品。其“超会写”的定位也推动了用户黏性的提升,用户日均使用时长超过30分钟。

---

未来展望:AI输入的持续进化

百度输入法的下一步发展方向包括:

1. 多模态交互:结合图像、手势识别技术,实现“看图生成文字”等功能。

2. 大模型本地化部署:利用轻量化模型进一步优化AI生成的精准度和响应速度。

3. 隐私保护升级:通过联邦学习技术,在保护用户数据的同时持续优化模型。

作为AI输入领域的先行者,百度输入法正通过持续的技术迭代,重新定义人机交互的边界。

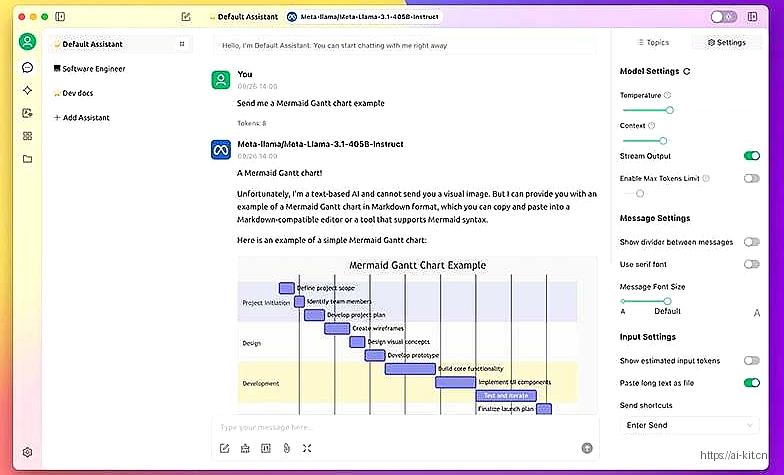

应用截图